1 はじめに

従業員の服務規律違反があった場合に,企業秩序を維持する制度として,規律違反や利益侵害に対する制裁としての懲戒処分あります。

使用者側としては,企業秩序を維持するために必要と考えて懲戒処分を行うのですが,従業員の側としては,一定の不利益を受けるものですから,懲戒処分を行うだけの理由があるかどうか,懲戒処分の内容が相当か等について留意しながら懲戒処分を行う必要があると言えます。

2 懲戒処分の要件

懲戒処分を行うに当たって,最低限確認しておくべき,懲戒処分の有効要件から見ていきたいと思います。

まずは,懲戒処分を行う大前提として,就業規則上に,懲戒処分の種別と懲戒事由が明記されている必要があります。

就業規則に規定がないにもかかわらず,恣意的に懲戒処分を行ってはならないことは当然でしょう。

次に,懲戒処分を行えるのは,懲戒処分の対象となる非違行為があった場合に限られます。

そして,懲戒処分は,従業員にとって不利益な処分となりますから,真に懲戒事由があるといえるのか,必要な調査を行い,証拠資料を収集しておく必要があります。

メール,録音録画,パソコンの使用履歴,アクセス履歴等の客観的な資料を集めておくべきですし,懲戒処分を受ける従業員の上司や同僚からも事情の聞き取りを行って,聞き取った内容を記録化しておくべきだと思います。

3 懲戒処分の種類

さて,懲戒処分を行うにあたって,どのような処分があるのか,代表的なものを見てみたいと思います。

(1)戒告・けん責

戒告・けん責は,いずれも,いわゆる労働者に対する厳重注意です。

戒告は,将来を戒めるのみで始末書の提出を伴いません。

けん責とは,通常,始末書を提出させて将来を戒めることを言います。

いずれの処分も,それ自体では実質的不利益を伴いませんが,昇給昇格等の考査査定上不利益に考慮されることがありますし,戒告やけん責が何回か重なった後により重い懲戒処分がなされることもあります。

(2)減給

減給とは,賃金額から一定額を差し引く懲戒処分です。

減給については,労働基準法第91条が,「減給は,一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。」と定めているので,留意が必要です。

(3)出勤停止

出勤停止とは,服務規律違反に対する制裁として,労働者の就労を一定期間禁止することです。

「自宅謹慎」や「懲戒休職」と呼ばれることもありますが,出勤停止期間中は賃金が支給されず,勤続年数にも算入されないことが通常です。

また,出勤停止の期間については,実務上,1週間以内や10~15日が多いと言われていますが,あまりにも長い期間に亘る出勤停止は,無効とされるリスクがあります。

(4)降格

降格とは,役職,職位,職能資格等を引き下げることです。

懲戒処分としてどのような降格を行うことがあり得るのかを就業規則に明記しておく必要があります。

(5)諭旨解雇

後に述べる懲戒解雇を軽減する懲戒処分のことです。

一般的には,退職願や辞表の提出を勧告し,退職させるという形式をとりますが,所定の期間内に退職勧告に応じない場合には,懲戒解雇に処するということが多いと言えます。

懲戒解雇よりは,退職金の支給について,労働者に有利なことがあり,労働者にとっての温情措置というべきでしょう。

ただし,退職という形をとるとは言っても,実際上は厳然たる懲戒処分ですので,懲戒処分の効力を争われる可能性があることには留意する必要があります。

(6)懲戒解雇

懲戒解雇とは,懲戒処分としての解雇のことです。

通常は,解雇予告も解雇予告手当の支払いもせずに即時になされ,退職金の全部または一部の支給もされません。

ただし,解雇予告手当を支給しない即時解雇を行うには,労働基準法第20条1項に定める「労働者の責に帰すべき事由」があり,労働基準監督署の解雇予告の除外認定を受ける必要がありますので,注意が必要です。

また,懲戒解雇の場合に,退職金を支給しなかったり,減額したりすることについても,就業規則や賃金規定に明確に定めておく必要があります。

4 懲戒処分実施の留意点

では次に,懲戒処分を科す際の留意点について,説明します。

まず,懲戒処分については,就業規則等に定めがあることは当然ですが,従業員の非違行為に対する処分が,非違行為に対する処分の重さとして相当なものでなければなりません。

例えば,職種にもよるのですが,2,3回遅刻を繰り返したということを理由に,いきなり懲戒解雇というのは,処分が重すぎると思われます。

また,懲戒処分を科すにあたっては,他の従業員との公平性も問題になります。

Aさんは,仕事中に,私用の電話をしていても何も言われなかったのに,Bさんだけ,仕事中に,私用の電話をしたことについて,懲戒処分を科されたとなれば,不当に懲戒処分を行ったと言われかねません。

そこで,企業秩序維持のために,懲戒処分が必要となったときであっても,同様の事例についての先例を踏まえたうえで,懲戒処分を行う必要があります。

特に,使用者が,従来黙認してきた種類の行為に対して懲戒を行うには,事前に,今後は,その行為について懲戒処分がなされることもある旨を周知し,警告したうえで,それでも違反があった場合に懲戒処分を行うということにしなければ,従業員から,従来は許されていた行為に対して懲戒処分をすることは不当だと言われかねません。

さらに,懲戒処分を科す際の手続きも,適正になされる必要があります。就業規則や労働協約上,労働組合との協議や労使代表から構成される懲戒委員会の討議を経るべきことが必要とされる場合には,その手続きを遵守しなければなりません。

そういった規定がなくとも,やはり,従業員に対して,弁明の機会を与えるべきでしょう。

5 最後に

従業員に対する懲戒処分の効力が争われた裁判例は,多数あります。

そのため,従業員に対する懲戒処分を行う際,特に,重い懲戒処分を検討しているときには,過去の事例を参照しつつ,今から行おうとしている懲戒処分が,相当なものかどうかを判断する必要があります。

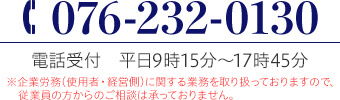

懲戒処分の効力を争われたときに限らず,懲戒処分の必要性や懲戒処分の種類について,判断に迷ったときにも,弁護士にご相談ください。